昨年から工事を進めていた駒ヶ根市の新築物件が完成しました。

以前にこのブログでも紹介させて頂いた「建築設計室ヴェクトル」の

倉田政人さん設計の物件です。

今回お客様のご厚意により、一日限定ではありますが、

完成の「内覧会」を開催させて頂くことになりました。

主には今現在、新築やリフォームなどの打合せをさせて

頂いているお客様を対象にした内覧会ではありますが、

もしこのブログを見て倉田さんの設計、有賀製材所の家づくりに

興味があり、実際に見てみたいという方が居られましたら、

詳しいご案内をしますのでお気軽にご連絡ください。

◆内覧会日時 6月14日(日曜日)10時~16時

◆場所 駒ヶ根市内

◆問合せ先 有賀製材所 TEL 0265-73-3932

◆建築設計室ヴェクトル TEL 0265-74-5335

玄関土間は玉砂利洗い出し仕上げ。右手に見えるのは栗の玄関ベンチ

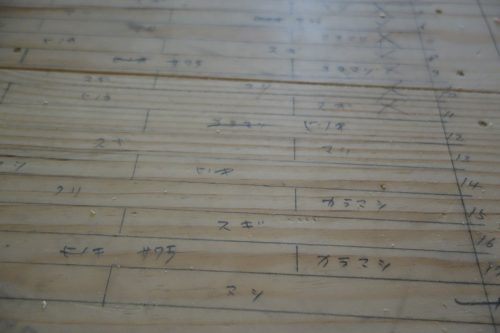

玄関ホールの床はカラマツ柾目板

リビングには大きな薪ストーブ これ一台で家中を暖めます

1階と2階を結ぶ開放的な吹抜け階段

スキップフロアの中二階を経て 広々とした2階スペースへ

その他にも

エンジュの木を使った手作りの洗面台

クルミの木を使ったキッチンの作業カウンター

サクラの木を使った手洗いカウンターなど

製材所ならではの無垢の木を使った住宅です。

コロナの影響もある中ですので、あまり大々的にせずに、

ひっそりとやりたいと思いますが、もしご興味ありましたら

是非お問い合わせください。お待ちしております。